資産運用を始めたいと思っても、「どの金融商品を選べばいいのか」「リスクはどれくらい取ればいいのか」と迷ってしまう人は少なくありません。

そんなときに役立つのが、複数の資産を組み合わせてバランスを取る「資産ポートフォリオ」という考え方です。

特定の商品に偏らず、安定性と成長性の両方を取り入れながら資産を守り、増やしていくための基本となります。

初めての人でも、考え方を押さえれば難しくありません。

本記事では、資産ポートフォリオの作り方を分かりやすく解説します。

なぜポートフォリオが重要なのか

資産運用で大切なのは、どれか1つの商品に大きく賭けるのではなく、複数の資産に分けて、安定して増やすことです。

株式だけに偏ると値動きの影響を強く受けますし、預金だけだとインフレに負けて資産が減る可能性があります。

そこで必要なのが ポートフォリオ(資産配分) という考え方です。

ポートフォリオは、運用の“地図”ともいえる重要な考え方で、初心者ほど最初に押さえておくと大きな失敗を防ぎやすくなります。

ステップ1:目的と期限を決める(ゴールの設計)

最初に決めるべきは「何のためにお金を増やすのか」という目的です。

目的によって選ぶ商品や運用期間が大きく変わります。

-

5年以内 → 元本割れリスクは極力避けたい

-

10年以上 → 株式など成長型資産を組み込みやすい

-

老後資金 → 長期前提でリスク分散を重視

-

教育資金 → 時期が決まっているので安定性重視

まずは、資産運用の目的を書き出すことが第一歩です。

ステップ2:リスク許容度を知る(心理+家計)

ポートフォリオは「性格」と「家計状況」の両方から決まります。

◆ 心理面

-

値動きでストレスを感じやすいか

-

下がった時にすぐ解約したくならないか

-

損益を気にしすぎないか

◆ 家計面

-

毎月の貯蓄余力

-

生活防衛資金(6か月分の生活費)は確保できているか

-

収入の安定度(自営業か会社員か)

これらを総合して、リスクをどれだけ取るか決めていきます。

ステップ3:資産をどう分ける?基本ポートフォリオ例

ここまで目的やリスク許容度を整理できたら、いよいよ実際の資産配分を決める段階に入ります。

ポートフォリオの作り方でよく使われる考え方が、「資産を性質ごとに分けて組み合わせる」という方法です。

代表的な資産には、値動きが大きく成長を期待できるもの、値動きが小さく安定性が高いもの、いつでも使える現金などがあります。それぞれ性質が違うため、バランスよく配分することで、上がり下がりに強く、長く続けられる運用になります。

まず基準となるのは、株式・債券・現金の3つです。これらをどう組み合わせるかで、運用の方向性が大きく変わります。

例1:バランス重視型(株式50%・債券30%・現金20%)

多くの人に選ばれやすい標準的な組み合わせです。株式の比率を適度に取り、成長を狙いながらも、債券と現金で安定性を確保しています。「大きな利益より、まずは堅実に増やしたい」という人に向いています。株式が大きく値上がりした年でも、他の資産がクッションとなり、急激な上下動を抑えてくれる点が特徴です。

例2:安定重視型(株式30%・債券50%・現金20%)

元本割れリスクをできるだけ抑えたい人に向けた構成です。株式の比率を抑えているため値動きのストレスが少なく、短期〜中期で使う予定がある資金や、退職が近い世代にも適しています。大きく増えることは少ないものの、価格の変動が比較的小さく、安心感のある運用が可能です。

例3:成長重視型(株式70%・債券20%・現金10%)

長期で積極的に資産を増やしたい人向けのスタイルです。株式の比率が高いため値動きは大きくなりますが、時間を味方にすれば成長が期待できます。20〜40代など、長い運用期間を前提にできる人にとって相性の良い構成です。値下がり局面でも慌てずに続けられることが大切です。

このように、資産配分は「どれだけリスクを取りたいか」「どれくらいの期間で増やしたいか」によって最適な形が変わります。大事なのは、完璧な比率を見つけることではなく、自分の性格と生活に合ったバランスを選ぶことです。

配分はあとからいくらでも調整できます。

最初の一歩として、わかりやすいモデルを参考にしながら、自分に合う組み合わせを探していくのが良い方法です。

年代別・タイプ別のおすすめ配分例

ポートフォリオを考えるうえで、年代やライフステージはとても重要な要素です。なぜなら、年齢によって「資産をどれくらい増やしたいか」「どれくらいリスクを取れるか」が自然と変わってくるからです。ここでは、一般的に参考にしやすい年代別・タイプ別の配分例を紹介します。ただし、あくまで目安であり、最終的にはその人の家計状況や性格に合わせて調整することが大切です。

◆ 20〜30代:積極型ポートフォリオ(株式70%・債券20%・現金10%)

若い世代は、時間を味方にできるという非常に大きなメリットがあります。運用期間が長ければ、短期的な値下がりがあっても、時間と積立効果で巻き返すことが期待できます。そのため、株式の比率を高めた“成長重視型”が相性の良いスタイルです。

また、毎月の積立投資を続けることで、価格が下がった時も自動的に多く買えるため、長期的には平均購入価格を引き下げる効果もあります。ただし、精神的に値動きに弱い場合は、株式比率を60%程度に抑えるなどの調整も必要です。「高リスク=正解」ではなく、無理なく続けられるバランスを見つけることが重要です。

◆ 40〜50代:バランス型ポートフォリオ(株式50%・債券30%・現金20%)

働き盛りで収入が安定している一方、将来の支出(教育費・住宅ローン・老後資金など)も具体的になってくる時期です。

この年代では「増やしたいけれど、大きな損失は避けたい」というニーズが強くなるため、株式と債券を半々に近い比率でバランスを取る配分が向いています。また、現金比率を20%確保しておくことで、急な出費にも対応しやすくなります。家族構成の変化や住宅ローンの残高など、ライフイベントによって最適な配分が変わりやすいのもこの年代の特徴です。定期的に見直しながら柔軟に調整することが大切です。

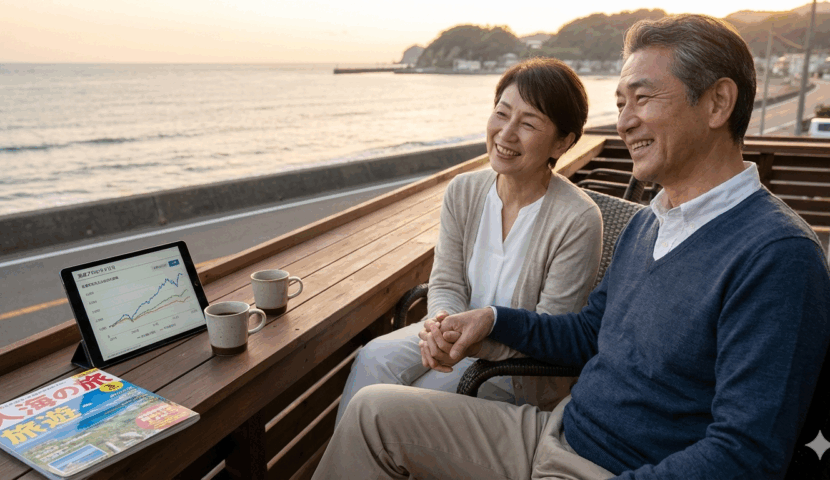

◆ 60代以降:安定型ポートフォリオ(株式30%・債券50%・現金20%)

退職が近づいたり、すでに年金生活に入っている世代は、資産の安全性を優先することが多くなります。

資産を増やす目的より、「生活資金として減らさずに確保したい」という考え方が中心になります。

そのため、株式の比率を抑え、債券や安定性の高い資産を中心にした配分が向いています。

現金を20%持っておくことで、急な医療費や大きな支出にも対応しやすくなり、心の余裕を持ちながら運用を続けられます。

ただし、全額を預金にしてしまうとインフレに負ける可能性があるため、30%程度は株式・成長資産を入れておくことが望ましいバランスです。

| タイプ | 株式 | 債券 | 現金 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 20〜30代・積極型 | 70% | 20% | 10% | 長期で成長を狙いやすい |

| 40〜50代・バランス型 | 50% | 30% | 20% | リスクを抑えつつ増やす |

| 60代〜・安定型 | 30% | 50% | 20% | 生活を重視し元本割れリスクを抑える |

運用しながら調整するポイント

ポートフォリオは一度作って終わりではありません。

-

年に1回は見直す

-

株式だけ増えすぎたら元の比率に戻す(リバランス)

-

家族構成・収入・目的が変わったら再設計する

生活が変われば資産の持ち方も変わります。

定期的に見直してあなたの大事な資産を守ってください。

まとめ

資産ポートフォリオは、一度作ったら終わりというものではなく、人生の変化に合わせて育てていく「長期的な仕組み」です。特定の商品を当てることよりも、目的に合わせて資産全体のバランスを整えることこそが、安定した資産形成につながります。大きく増やしたい時期、家計を守りたい時期、将来に備えたい時期はそれぞれ異なり、そのたびに最適な配分も変わっていきます。

大切なのは、難しい商品を選ぶことではなく、

・目的を決める

・リスクを理解する

・自分に合った配分にする

という基本の流れをしっかり押さえることです。

この3つが整っていれば、どんな相場環境になっても慌てずに行動でき、着実に資産を積み上げていくことができます。特に、年に1回の見直しやリバランスを行うことで、ポートフォリオは徐々に“自分らしい形”に育っていきます。

資産運用に正解はありませんが、継続とバランスを大切にすることで、将来に向けた確かな土台が築けます。今日できる小さな一歩を積み重ねながら、自分に合ったポートフォリオを作り、安心につながる資産形成を進めていきましょう。