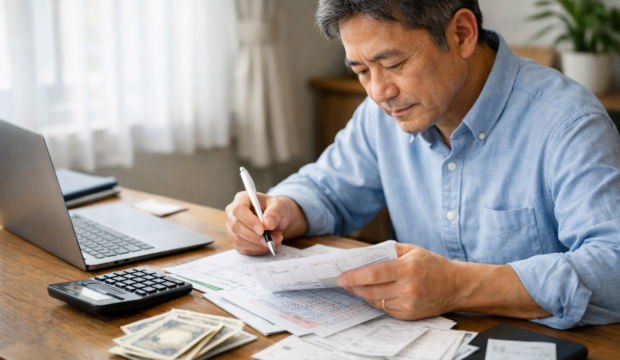

「親の家、将来的にどうしようか?」

そう思いながらも、なかなか家族で話せていない──そんな方は多いです。

相続のトラブルで最も多いのが、「親の家をどうするか決まっていなかったケース」。

兄弟で意見が分かれたり、管理が行き届かず空き家になったり…。

でも、相続前に話し合っておくことで、ほとんどのトラブルは防げます。

今回はFPの立場から、家族で話しておきたい3つのポイントをわかりやすくお伝えします。

① 「誰が住むのか」を決めておく

もっとも揉めやすいのが「住む人問題」です。

・長男が実家を継ぐ予定だったが、実際には県外に住んでいる

・娘が介護のために一緒に住んでいた

・兄弟の誰も住まないが、家財がそのまま残っている

──このようなケースは非常に多いです。

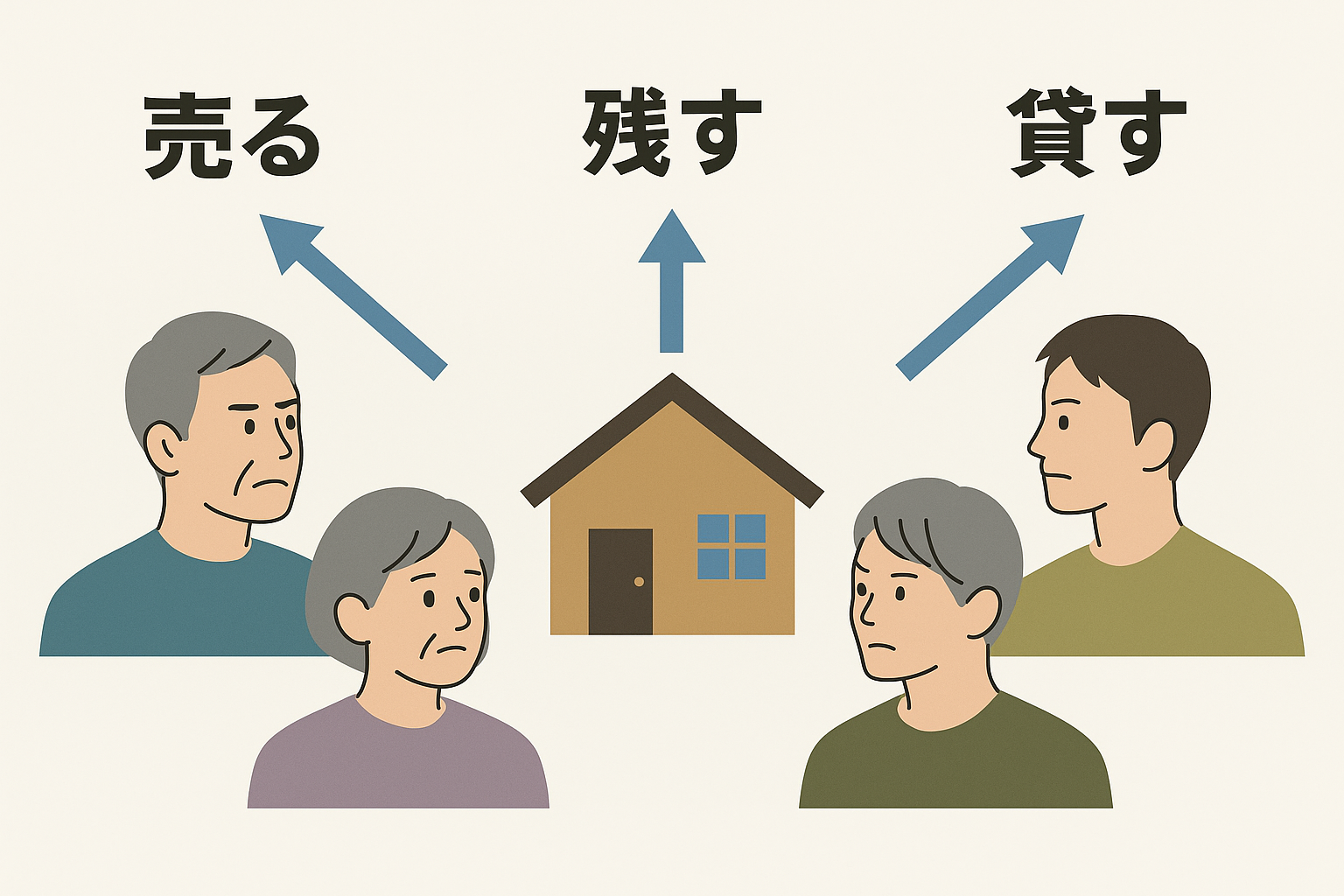

家は「住む」「貸す」「売る」の3つの方向に分かれます。

早い段階で「誰がどう使うか」を決め、家族全員の合意を取っておくことが大切です。

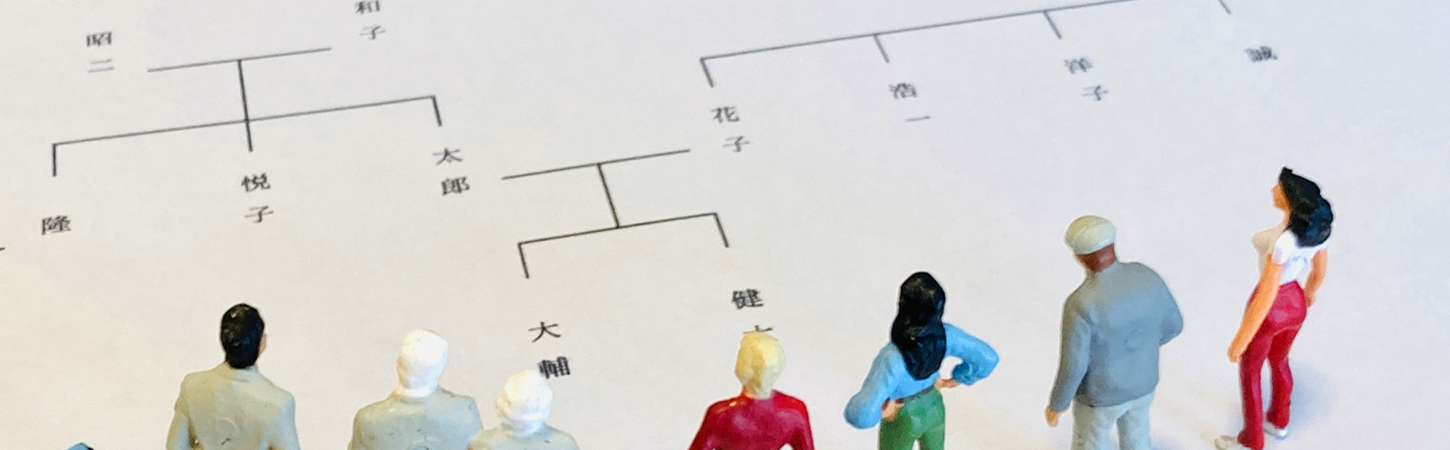

② 「誰の名義にするか」を整理しておく

相続が発生したあとに「共有名義」にしてしまうと、売却や管理のたびに全員の同意が必要になります。

たとえば兄弟3人の共有名義で登記すると、1人が亡くなっただけでその持分が次世代に細分化。

結果として「誰のものでもない家」になってしまうことも。

解決策・できれば1人の名義にまとめる

・家を分けられないなら、他の相続人に現金などで調整する

・信頼できる家族に管理を任せる「家族信託」も検討

③ 「将来どう使うか」を具体的に考える

家は“モノ”であると同時に、“想いの詰まった資産”でもあります。

だからこそ、「どう使うか」をあいまいにしないことが重要です。

選択肢としては次の3つ:

| 選択肢 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 売る | 現金化できる・管理負担がなくなる | 感情的に迷いやすい |

| 貸す | 家を残しつつ収益を得られる | 修繕や管理の手間あり |

| 残す | 思い出を守れる | 維持費・固定資産税がかかる |

どれを選ぶにしても、親が元気なうちに本人の意思を聞いておくことがポイントです。

「親の希望」と「子どもの現実」を擦り合わせることが、家族全員の安心につながります。

まとめ

家は、家族の思い出が詰まった大切な資産。

でも、「なんとなく」で先送りすると、後で大きな負担になります。

✅ 誰が住むかを早めに話し合う

✅ 名義・管理を明確にする

✅ 将来の使い方を共有しておく

この3つを整理するだけで、相続時のトラブルはほぼ防げます。

「うちの家、今のうちにどう決めておけばいい?」

そんなときは、FPの視点から、“お金と家族の両方が納得できる選択肢”を一緒に考えます。